どうも〜。野口忠孝です〜。

今日はマイクの使い方(持ち方)について書きたいと思います。

色々な現場で見かけますが、まだまだ正しいマイクの使い方が出来ていない人が非常に多いですね〜。

結婚式や式典などで、全く声が拾えていない(聞こえない)なんて事ありませんか?

そう、そのほとんどがマイクの使い方が原因です。

バンドマンはもちろん、音楽をやっていない人でもマイクを使う事もあるでしょうから、是非覚えておいて下さい〜。

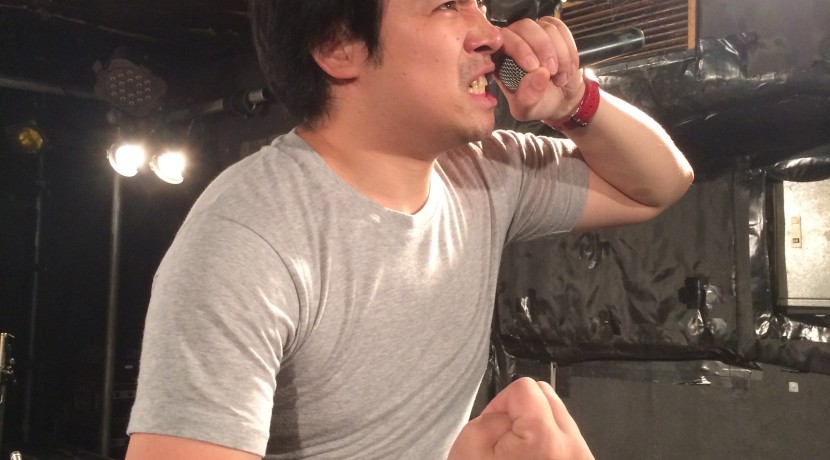

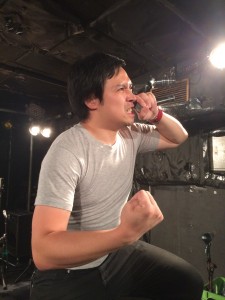

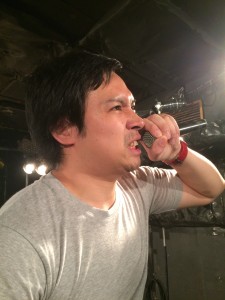

まず写真を見て下さい↓

この写真は大変悪い例ですね。

何が悪いって言いますと…持ち方、角度、もう0点ですね!

強いて言うならこの表情と拳に70点あげましょう(笑)

まずマイクの構造から簡単に説明しますと、マイクには『振動板』というものが入っていまして(後で写真追加します)、この『振動板』が声などの音で揺れる事によって電気出力されています。

そしてマイクには『全指向性(無指向性)』『単一指向性』『超指向性』『双指向性』などの指向性を持ったものがあります。

これも簡単に説明しますと、「どの角度からの音をはっきりと捉える事が出来るか」という事です。

まず『全指向性(無指向性)』この種類のマイクはその名の通り指向性を持たず、360度全ての方向に対して感度が同等にあります。

ボイスレコーダーの内蔵マイクや、会議の収録用などに使われているマイクです。

そして『単一指向性』この種類のマイクが皆さんお馴染みのボーカルやスピーチなどで使用されているマイクですね。

単一指向性の性質は、マイクの正面(垂直)に対して感度が良いマイクです。はい、ここ重要ポイント!

無指向性との構造の違いは、振動板の後ろ側に空気穴や溝がある点です。ここも重要!

長くなりそうなので『超指向性』『双指向性』に関してはいつか機会があったら書きますね。

まず角度、かなり斜めですね。こうなると振動板に対して垂直ではありませんので、せっかくの大きい声も台無しです。

正しくはマイクを正面に向けて5cm位離すのが理想とされています。

そして握り方、グリルまで覆ってしまっていますね。これだと前記の空気穴や溝を塞いでしまっている為、構造上『無指向性』に近い特性に変化してしまっているわけです。という事は周りの音を拾いまくってしまう=ハウリング(ピー音)しやすくなってしまうという訳です。

正しくはマイクの真ん中あたりを持つのが理想とされています。

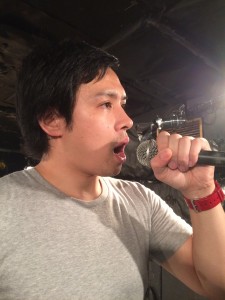

↓こんな感じがいいでしょう!(マイクを持つ位置はもうちょっと真ん中が理想ですが)

はい、という訳でざっと簡単に説明してきましたが、これだけでも声の抜けが劇的に変わりますので是非お試し下さい!

追記

今回モデルをしてくれたのは『赤い月』というバンドでドラムを担当している瀬尾雄一郎くん。

なんと第一回ドラムチャンプロードの覇者でもあります!

そして『赤い月』は今年、1stミニアルバムが全国発売された期待のバンドですので興味のある方はこちらもチェックよろしくお願いします!

野口忠孝(のぐちただたか)

群馬県高崎市出身 1979年6月9日生まれのミュージシャン。

池袋ライブハウスマンホール、群馬藤岡総合音楽スタジオブギーオーナー。

アイドルや女優、TV番組の楽曲制作などを多数手がける作詞作曲家、プロデューサーでもある。

ラジオ高崎の音楽情報番組『no+subject』メインパーソナリティー(第4金曜日担当)

群馬県高崎市出身 1979年6月9日生まれ

14才でバンドを始め、その頃から独学で作詞、作曲を始める。

高校時代、バンド活動の他、音響やレコーディングに興味を持ち、地元のライブハウスに通い詰める。

1997年、NHK主催のバンドコンテスト『BSヤングバトル』で応募総数2000組以上の中から優秀賞を受賞。歌詞を褒められその気になる。

高校卒業後、バンドメンバー全員で上京。

バンド活動をしながら2000年、池袋にライブハウスマンホールを開業。

2003年、自身のバンドでBRAVE WORKSよりデビュー。

2004年、tearbridge production(Avex)に移籍。

2005年、レコード会社を辞めフリーになる。

同年、群馬県藤岡市に総合音楽スタジオブギーを開業。

2009年、ラジオ高崎の音楽番組『no+subject』メインパーソナリティーに抜擢(現在も継続中)

2010年、TERRY LEE SMITH監督による映画『ROCKIN’BROADWAY』の制作に携わった事をきっかけに、作詞作曲家としての活動をスタート。アイドルや女優の楽曲制作や楽曲プロデュース、TV番組の楽曲制作、富岡製糸場の世界遺産応援ソング等を多数手がける。

また、レコーディングエンジニアとしての実績も多く、現在までに100組以上のアーティストのレコーディングを担当している。が、実はPAエンジニアとしての実績の方が豊富である。

そしてこの度アイドルをプロデュースする事になり、ますます本職がわからなくなってしまったマルチな音楽家である。

PAGE TOP

PAGE TOP